Lichttagessignale bei der DRG

- Vorgeschichte

- Das Ersatzsignal (Ad-Signal)

- Selbstblock Potsdamer Vorortbahnhof—Lichterfelde Ost

- Ruhbank—Waldenburg-Dittersbach—Königszelt (Schlesien)

- Andere Projekte (leer)

Vorgeschichte

Bis in die zwanziger Jahre wurden bei der Deutschen Reichsbahn-Gesellschaft und ihren Vorgängern ausschließlich Formsignale für die Signalisierung verwendet. Dann wurden Überlegungen angestellt, wie man die Signalgebung für die Züge verbessern könne. Zu dieser Zeit waren für die Beleuchtung der Formsignale bei Nacht Petroleumlaternen die Regel, die täglich aufgefüllt, abends angezündet und morgens wieder gelöscht werden mußten. Deren Helligkeit war, besonders im Stadtgebiet mit seinen zahlreichen Fremdlichtern, recht unbefriedigend, die Laternen rußten schnell ein, wenn der Docht zu hoch eingestellt war und gelegentlich erloschen sie auch durch Luftzug. Das Erlöschen ist besonders kritisch, weil durch ein fehlendes Licht in der Dunkelheit leicht das durch ein grünes Licht dargestellte Hp 1 – Fahrt frei – anstelle des damals noch durch zwei grüne Lichter dargestellten Hp 2 – Fahrt mit Geschwindigkeitsbeschränkung – vorgetäuscht werden kann. Wegen dieser Mängel entstand erst eine Petroleum-Dauerbrandlaterne, die immerhin eine Woche Brennzeit ohne Nachfüllung brachte, und dann in Zusammenarbeit mit der Firma Pintsch die später bei Formsignalen sehr verbreitete Propanbeleuchtung, die lichtstärker ist, kaum rußt und je nach Flaschengröße eine oder mehrere Wochen ohne Nachfüllung arbeitet. Dabei verzichtete man dann auf das tägliche Löschen der Laternen, das heißt diese Laternen brannten auch am Tage, obwohl dies nutzlos ist. Wegen ihrer langen Leuchtdauer wurden die Propanlaternen auch Dauerbrandlaternen genannt. Die Propanbeleuchtung bewährte sich so gut, daß es von den ersten Anfängen ab gerechnet immerhin sieben Jahrzehnte dauerte bis sie durch solche mit LED ersetzt wurde. Allerdings konnte sie erst nach dem Zweiten Weltkrieg in größerem Umfang zum Einsatz gebracht werden.

Ein weiteres Problem mit den Formsignalen ergab sich auf den mit Oberleitung elektrifizierten Strecken, auf denen die Oberleitungsmaste und die damals noch verwendeten Querjoche (Stahlgitterträger) die Sicht auf die Flügelsignale behinderten. Man versuchte zwar Abhilfe zu schaffen, indem man im Sichtbereich der Signale auf den rechten Fahrleitungsmast verzichtete und die Fahrleitung an einem am linken Mast befestigten Ausleger aufhängte oder indem man anstelle der Querjoche Querfelder aus Drahtseil verwendete. Diese Lösungen befriedigten jedoch auch nicht vollständig.

Andere Probleme ergeben sich bei Formsignalen abhängig von deren Standort. In bergigem Gelände oder bebautem Gebiet sind bei normalhohem Signal die Flügel aus Sicht des Lokführers oft nicht mehr vor dem Himmel sichtbar, sondern vor häufig dunklem oder wechselndem Hintergrund, wodurch die Erkennbarkeit beeinträchtigt wird. Man behalf sich dann mit überhohen Signalen bis zu 16 Metern Masthöhe, einem erhöhten Standort oder mit umgekehrter Farbanordnung am Flügel. In der Dämmerung bleibt die Erkennbarkeit in jedem Falle problematisch, weil kein ausreichender Kontrast zwischen Flügel und Hintergrund mehr vorhanden ist, das verhältnismäßig schwache Nachtzeichen aber auch noch nicht ausreichend erkennbar ist.

Es wurden dann Experimente mit Formsignalen durchgeführt, die elektrische Beleuchtung bekamen. Zunächst wurden lediglich die Petroleumlaternen durch solche mit Glühlampen ersetzt, so daß bis auf die Verkabelung zum Signal und das Einsetzen einer Lampenfassung anstelle der Petroleumlampe keine weiteren Veränderungen erforderlich waren. Um zum auswechseln der Lampen nicht auf den Mast steigen zu müssen, bekamen die Laternen noch eine Kontaktvorrichtung, die wie bei den Propanlaternen das herablassen mit dem Laternenaufzug gestattete. Als Tageszeichen wurde weiterhin das Flügelsignal verwendet. So entstand eine Bauform, die leuchtstärker und wartungsarm ist, zentral ein- und ausgeschaltet werden kann und die heute noch vereinzelt zu finden ist.

Bei anderen Versuchen erhielten die Laternen stärkere Lampen und eine Streuscheibe, um das Nachtzeichen auch am Tage sichtbar zu machen. Hier nahm man später die Flügel ab, beließ jedoch die beweglichen Blenden, um die verschiedenen Farben darzustellen. Diese Versuche zeigten, daß Lichtsignale grundsätzlich möglich waren. Trotzdem gab es noch einige zu lösende Probleme, insbesondere mit der Sichtweite und der Seitenstreuung bei im Bogen verlaufenden Streckenabschnitten. Bei anderen Bahnen, wie zum Beispiel der Wuppertaler Schwebebahn, der Berliner U-Bahn und der Hamburger Hochbahn waren Lichtsignale dagegen bereits einige Zeit üblich, nachdem Formsignale sich dort als wenig zweckmäßig erwiesen hatten. Im Schatten bzw. im dunklen Tunnel sind die an die Lichtsignale zu stellenden Anforderungen auch nicht so hoch, außerdem sind hier die Fahrgeschwindigkeiten relativ niedrig und infolgedessen die Bremswege kurz. Anregungen gab es auch durch im Ausland vereinzelt bereits aufgestellte Lichtsignale, deren Lichtstärke hier jedoch nicht befriedigte.

Man schreckte zunächst auch etwas vor dem Aufwand für die erforderliche Kabelanlage zurück. Seinerzeit waren, gemessen an der Anzahl vorhandener Stellwerke, die mechanischen Stellwerke das Maß der Dinge, bei denen die Weichen und Signale zumeist über Drahtzugleitungen gestellt werden. Auch das Ersatzsignal kam erst in dieser Zeit auf. Daher lag zum Standort der Signale in der Regel kein Kabel, das man für elektrische Signalbeleuchtung hätte mitverwenden können. Auch sicherheitstechnische Aspekte sprachen nicht unbedingt dafür, für zum Beispiel Ersatzsignal und Signalbeleuchtung dasselbe Kabel zu verwenden, da nicht sicher ausgeschlossen werden konnte, daß eine Aderberührung im Kabel zum ungewollten Leuchten des Ersatzsignales führt. Hierfür waren erst geeignete Schaltungen zu entwickeln. Außerdem hatte man Bedenken hinsichtlich der Zuverlässigkeit der Lichtsignale, in erster Linie zu deren ununterbrochener Stromversorgung, da beim Ausbleiben der Versorgungsspannung das Signal vollständig verlöschen kann und damit auch der Warn- bzw. Haltbegriff verschwindet. Dies kann beim Formsignal nicht passieren, da dessen Tageszeichen im Zweifelsfall auch bei Nacht bzw. verloschenem Nachtzeichen gilt. Bei manchen Lichtsignalprojekten war deshalb zusätzlich zum Haupt- und Ersatzrot, letzteres war ggf. der Nebenfaden der Hauptrotlampe, ein drittes Rot als Notrot und/oder eine in einem beim Signal angeordneten Schrank untergebrachte Batterie vorgesehen. Letzteres wurde 1939 für Fernbahnen generell für alle Block-, Einfahr- und Deckungssignale sowie diejenigen Ausfahrsignale an Gleisen, auf denen Durchfahrten zugelassen waren, vorgeschrieben, wurde jedoch nach dem Krieg nicht Standard. Für die schlesischen Versuchsstrecken hatte man noch erwogen, die Signale durch eine in den Signalschirm eingesetzte, von hinten mit einer Petroleumlampe beleuchtete, transparente Glasscheibe mit aufgedruckter Signalbezeichnung zu kennzeichnen. Ein sonst erloschenes Signal wäre damit auch bei Dunkelheit noch aufzufinden und dann als haltzeigend anzusehen gewesen.

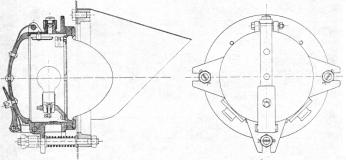

Ältere Signallaterne mit Fresnellinsen

Mit ersten Versuchen zur Schaffung betriebstauglicher Lichtsignallaternen begann Siemens & Halske (S&H) auf Anregung aus dem preußischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten kurz vor dem Ersten Weltkrieg, der diese jedoch wieder zum Erliegen brachte. Sie wurden dann Anfang der zwanziger Jahre wieder aufgenommen, wobei man zunächst Fresnellinsen – auch Stufenlinsen genannt – zum Bündeln des von der Glühlampe ausgehenden Lichtes verwendete. Die ersten Laternen dieser Art baute die AEG nach amerikanischem Muster. Sie hatten wie ihr Vorbild den Nachteil, daß sie fest auf dem Signalschirm befestigt waren, weshalb nur das Signal als Ganzes auf das Gleis ausgerichtet werden konnte. Das setzte außerdem voraus, daß die Lichtkegel aller Laternen auf dem Schirm untereinander annähernd parallel ausgerichtet sind. Die Fresnellinsen sorgen in gewissem Maße gleichzeitig für eine Seitenstreuung, die die Sichtbarkeit des Signals im Gleisbogen verbessert. Derartige Signale wurden auf dem Versuchsfeld der AEG in Hennigsdorf und auf dem Bahnhof Merzdorf in Schlesien erprobt und von der AEG auch nach Norwegen geliefert. Mit Fresnellinsen gelang es jedoch nicht, die gestellten Forderungen nach Sichtweite und Seitenstreuung gleichzeitig zu erfüllen. Für Hauptsignale wurde eine Sichtweite von 700 Metern verlangt, was dem damals üblichen Vorsignalabstand entsprach. Im Gleisbogen mit 300 Metern Radius sollte das Signal noch aus mindestens 300 Metern erkennbar sein, was einen Streuwinkel von etwa 30° erfordert. Außerdem sollte es dem Lokomotivführer möglich sein, die Lichter, die in einer maximalen Höhe von 6 bis 7 m über Schienenoberkante angeordnet werden sollten, auch aus einer Entfernung von 20 m vor dem Signal zweifelsfrei zu erkennen.

Anstelle der Fresnellinsen verwendete man später geschliffene Vollinsen, die einen gut gebündelten Lichtkegel ermöglichen. Diese Bauform entwickelte S&H zusammen mit den Optischen Werken Busch in Rathenow. Zunächst wurden Linsen verwendet, in die auf der der Glühlampe zugewandten Seite besondere Rillen eingeschliffen wurden, um die Seitenstreuung zu erzielen. Später setzte man eine separate Streuscheibe vor die Linse. Streuscheibe und vorgesetztes Glas sind nach vorne geneigt, um von vorne einfallendes Fremdlicht nach unten zu reflektieren, wodurch falsche Signalbilder, sogenannte Phantombilder verhindert werden sollen. Um die Seitenstreuung an die örtlichen Verhältnisse anpassen zu können, gab es verschiedene Linsen- bzw. Streuscheibenausführungen. Diese verringerten mit zunehmender Seitenstreuung zwar die erzielbare Sichtweite, die Fahrgeschwindigkeiten liegen aber in Kurven mit geringeren Radien, also dort wo eine größere Seitenstreuung benötigt wird, entsprechend niedriger, so daß das Signal immer ausreichend rechtzeitig sichtbar wird. Die verschiedenen Farben werden mit einer zwischen Glühlampe und Linse angeordneten farbigen Glasscheibe erzeugt. Die Bauart mit Streuscheibe blieb in Deutschland im wesentlichen bis in die jüngste Vergangenheit im Gebrauch. Inzwischen werden die optischen Systeme nicht mehr in einzelne Laternen, sondern in ein gemeinsames Blechgehäuse mit Signalschirmgröße eingebaut.

Laterne mit Vollinse 110 mm und separater Streuscheibe

Die Laternen werden am Einbauort auf einen bestimmten Punkt im Gleis ausgerichtet, um eine größtmögliche Sichtweite zu erzielen. Zur Einstellung sind entweder wie in den beiden obenstehenden Bildern Schrauben oder auch Kugelgelenke üblich. Bei den Laternen mit Vollinse wird die Lampenfassung bereits beim Hersteller justiert, so daß sich der Faden der Glühlampe möglichst genau im Brennpunkt der Linse befindet, nachdem sich gezeigt hatte, daß dies vom örtlichen Instandhaltungspersonal nicht immer mit genügender Sorgfalt erledigt wurde. Deshalb müssen die Glühfäden der verwendeten Lampen bezogen auf die Lage zum Lampensockel enge Toleranzen einhalten, so daß nach einem Lampenwechsel keine Neujustierung erforderlich wird. Der dritten Variante vergleichbare Laternen mit 0°-Streuscheiben, das heißt solchen ohne Seitenstreuung, und 20 W-Glühlampen sind bei korrekter Justierung auch am Tage noch auf ein, zwei Kilometer erkennbar.

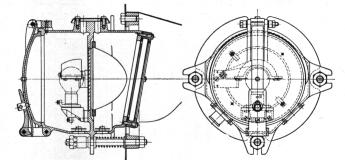

Verschiedene Kombinationen von Linse, Lampe und Tiefenstreuspiegel

Um die Lichtausbeute weiter zu verbessern, begann man noch 1943 mit der Weiterentwicklung des optischen Systems. Man kam zu dem Schluß, daß die auf einer Seite plane, auf der anderen Seite asphärisch geschliffene Vollinse schon das bei dieser Anordnung mögliche Optimum darstellt, das nicht weiter verbessert werden könnte. Die nun gewählte Anordnung mit zwei Linsen deckt einen Öffnungswinkel von 180° des von der Glühlampe ausgesandten Lichtes ab. Die kleinere, die sogenannte Miniskuslinse hat nur sphärische, das heißt kugelförmige Flächen und läßt sich daher auf normalen optischen Schleif- und Poliermaschinen einfach herstellen. Die große, asphärische Linse kann jetzt wegen des größeren Abstandes der virtuellen Lichtquelle von der planen Fläche der Linse deutlich dünner ausfallen. Durch diese Anordnung wird die Lichtausbeute gegenüber den einfachen Vollinsen um 50 % gesteigert. Außerdem war mit dem bei den großen Vollinsen noch gelegentlich beobachteten Zerspringen der Linse infolge ungleichmäßiger Erwärmung des Glaskörpers durch die Glühlampe nicht mehr zu rechnen, weil die kleine Linse einen überall gleichen Abstand zur Glühlampe und ein viel geringeres Volumen hat, weshalb sie sich gleichmäßiger erwärmt, so daß es nicht zu inneren Spannungen kommt.

Strahlengang der herkömmlichen Vollinse · Strahlengang bei Doppellinsenanordnung

Derartige Linsensysteme wurden von den Hirschberger Optischen Werken hergestellt und in Lichttagessignale der Firma Pintsch eingebaut. Da Pintsch vor 1941 keine Stellwerke baute, wäre es interessant zu wissen wo diese Lichttagessignale verwendet worden sind. Eine weitere Verbreitung dieser Linsensysteme wurde durch den Zweiten Weltkrieg verhindert.

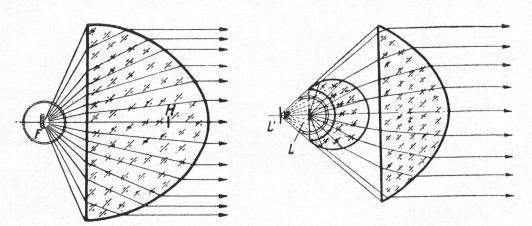

Bei Formsignalen kann man auch von der Rückseite her sehen welchen Begriff das Signal zeigt und bei Dunkelheit auch erkennen ob seine Laternen leuchten. Dies ist spätestens seit 1910 auch in den Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahn-Signalordnung (ESO) geregelt, die für rot geblendete Laternen nach hinten ein mattweißes volles Licht und für grün geblendete Laternen ein mattweißes Sternenlicht vorsieht, wenn die Stellung des Signals auch bei Dunkelheit von hinten erkennbar sein soll. Die Erkennbarkeit der Signalstellung von hinten wurde zunächst auch für die Lichttagessignale gefordert, damit der Lokführer eines mit der Zugspitze über das Ausfahrsignal hinausstehenden Zuges die Verwandlung des Signals wahrnehmen kann. Um dieser Forderung nachzukommen, ordnete man zunächst im Deckel der Grünlaternen eine zusätzliche Linse an. Um falsche Signalbilder durch hindurchscheinendes Licht zu verhindern, wurde ein Trennblech und eine zweite Glühlampe in das Laternengehäuse gesetzt. Bei einer anderen Ausführung wurden auf der Rückseite des Schirmes befestigte Lichtstreifen angeordnet. Diese wurden aus einer Milchglasscheibe in einem Blechkasten gebildet, der von innen beleuchtet wurde, im Winkel von 45° angeordnet war und so die Fahrtstellung symbolisierte.

Laternen mit Fresnellinse bzw. mit Vollinse für das Rücklicht · Lichtstreifen als Rücklicht

1939 wurde dann verfügt, daß von der Anordnung von Rücklichtern grundsätzlich abzusehen ist, zumal diese den Festlegungen im Signalbuch widersprachen, da sie bei Fahrtstellung weißes, bei Haltstellung aber kein Licht zeigten. Die bereits vorhandenen Rücklichter sollten beseitigt werden. Gegebenenfalls hatte der Zugführer, der damals in der Regel noch in jedem Güterzug mitfuhr, den Lokführer über die Fahrtstellung des Signals in Kenntnis zu setzen.

Um den Anforderungen gerecht werdende Lichtsignale zu erhalten, wurden außer gut bündelnden Linsen zur Erhöhung der Lichtausbeute auch noch geeignete Lampen benötigt. Das Problem hierbei war, daß zugleich ein kurzer Glühfaden als möglichst punktförmige Lichtquelle aber auch eine möglichst hohe Betriebsspannung erwünscht waren. Letzteres ergibt sich aus dem Ohmschen Gesetz. Bei gleichbleibender Leistung wird bei niedriger Lampenspannung ein höherer Strom benötigt, was bei gegebenem Aderquerschnitt im Kabel zu einer geringeren Stellentfernung führt. Wird das Verhältnis des Spannungsabfalls im Kabel zur Lampenspannung zu groß, so schmilzt bei einem Lampenkurzschluß die im Stellwerk angeordnete Sicherung nicht mehr ab, weil der Strom nicht stark genug ansteigt, so daß der Ausfall der Lampe nicht mehr erkannt werden könnte. Dadurch könnte wieder das Signalbild Hp 1 statt des eigentlich vorgesehenen Hp 2 erscheinen. Um dieses zu verhindern, wurden anfangs die beiden Grünlampen für das Signal Hp 2 in Reihe geschaltet.

Bereits auf der Eisenbahntechnischen Ausstellung 1924 in Seddin, südwestlich von Berlin gelegen, wurden einzelne Tageslichtsignale oder Lichttagessignale, so die damalige Bezeichnung, ausgestellt. Allerdings dauerte es noch einige Zeit bis Lichtsignale dann im regulären Betrieb bei der DRG verwendet wurden. In das Signalbuch fanden Lichtsignale erst mit der Ausgabe 1935 Eingang, in die die Sv-Signale, das Vorrück- und das Ersatzsignal aufgenommen worden waren. Letzteres wurde vorher Ad-Signal genannt, da es den sonst schriftlich zu überbringenden Befehl A, Teil d ersetzte. Sonst fand sich im Signalbuch, Teil B nur der allgemeine Passus:

Bereits auf der Eisenbahntechnischen Ausstellung 1924 in Seddin, südwestlich von Berlin gelegen, wurden einzelne Tageslichtsignale oder Lichttagessignale, so die damalige Bezeichnung, ausgestellt. Allerdings dauerte es noch einige Zeit bis Lichtsignale dann im regulären Betrieb bei der DRG verwendet wurden. In das Signalbuch fanden Lichtsignale erst mit der Ausgabe 1935 Eingang, in die die Sv-Signale, das Vorrück- und das Ersatzsignal aufgenommen worden waren. Letzteres wurde vorher Ad-Signal genannt, da es den sonst schriftlich zu überbringenden Befehl A, Teil d ersetzte. Sonst fand sich im Signalbuch, Teil B nur der allgemeine Passus:

Die für die Dunkelheit geltenden Haupt- und Vorsignale dürfen mit Genehmigung des Reichsverkehrsministers auch bei Tag als L i c h t t a g e s s i g n a l e angewandt werden. Die Lichter sind in diesem Fall an einem Schild angebracht. Die Lichtstärke der Lichttagessignale ist den äußeren Helligkeits- und Sichtverhältnissen anzu- passen.

Diese Bestimmung war, ausschließlich des letzten Satzes, bereits zum 1. Oktober 1930 in die dem Signalbuch zugrundeliegende Eisenbahn-Signalordnung (ESO) aufgenommen worden, als in Deutschland – ausgenommen in Bayern, wo bereits vorher die Geschwindigkeit signalisiert wurde – der Übergang von der Wege- zur Geschwindigkeitssignalisierung stattfand.

Das Ersatzsignal (Ad-Signal)

Wenn infolge einer Störung ein Hauptsignal nicht in die Fahrtstellung gebracht werden kann, muß dem Zug ein schriftlicher Befehl für die Vorbeifahrt am haltzeigenden Signal ausgestellt und dem Lokführer überbracht oder am evtl. vorhandenen Signalfernsprecher diktiert werden. Solange die Zugfolge nicht besonders dicht ist, fällt die dafür erforderliche Zeit nicht sonderlich ins Gewicht. Bei stärkerem Verkehr kommt jedoch unter Umständen bereits der folgende Zug vor dem rückgelegenen Hauptsignal außerplanmäßig zum Halten weil der folgende Abschnitt noch nicht geräumt ist. Noch kritischer wird es, wenn man Blockstellen auf selbsttätigen Betrieb umstellen will, weil dann überhaupt kein Personal in der Nähe des Signals vorhanden ist. Um in solchen Fällen den Betriebsablauf zu beschleunigen, wurden Überlegungen zu einem fernbedienbaren Ad-Signal als Ersatz für den schriftlichen Befehl A, Teil d angestellt. Damit sollten zunächst nur die Einfahrsignale der Bahnhöfe mit sehr dichter Zugfolge ausgerüstet werden, weil diese Signale in der Regel in einiger Entfernung zum Stellwerk stehen und deshalb der Weg dorthin besonders viel Zeit beansprucht.

Zunächst beabsichtigte man, hierfür ein gelbes Licht aufleuchten zu lassen. Dagegen intervenierte das Reichsbahnzentralamt, weil damit das gelbe Licht als Signalfarbe nicht mehr für andere Zwecke verwendbar gewesen wäre und schlug stattdessen vor, den Buchstaben A mit drei weißen Lichtern am Signal anzuzeigen. Außerdem erprobte man neben der Darstellung des A durch drei Glühlampen auch entsprechend geformte Neonlampen, die jedoch infolge von Erschütterungen oder durch unsanfte Behandlung durch die mit mechanischen Anlagen mehr vertrauten Instandhaltungspersonale zu leicht brachen. Auch die Ausführung als von hinten beleuchtetes Transparent mit dem Bild Ad wurde erwogen. Letztlich ging man wie vorgeschlagen dazu über, das A durch drei entsprechend angeordnete weiße Lichter darzustellen. Hierfür wurden drei kleine Fresnellinsen in einem etwa dreieckigen Blechgehäuse verwendet, hinter denen die Lampen plaziert waren. Das Ersatzsignal wurde im Berliner Raum erstmals 1926 in größerem Umfang auf der im folgenden Abschnitt beschriebenen Strecke Potsdamer Vorortbahnhof—Lichterfelde Ost verwendet und später auch auf anderen Vorortstrecken eingeführt. Zwischen Grunewald und Nikolassee, damals noch ein Streckenabschnitt mit Gemeinschaftsbetrieb der Fern- und Vorortzüge, galten die Ersatzsignale zunächst nur für die Vorortzüge, die betreffenden Ersatzsignaltasten hatten ein entsprechendes Zusatzschild „Nur für Vorortzüge“. Erst als das Ersatzsignal allgemein eingeführt wurde, durfte es dann für alle Züge benutzt werden. Die Bezeichnung „Ersatzsignal“ wurde mit der Neuausgabe der Fahrdienstvorschriften (FV) von 1933 eingeführt, in der der Teil d des Befehls A nach b aufgerückt war. Allgemein wurden Ersatzsignale damals nur für Einfahrsignale, in Ausnahmefällen auch für wichtige Blocksignale vorgesehen. Die generelle Ausrüstung der Hauptsignale mit Ersatzsignalen wurde erst nach dem Krieg Standard.

Die Ersatzsignale wurden mit einer Taste bedient, mit der ein Zählwerk gekoppelt war, so daß jede Bedienung registriert werden konnte. Hierfür wurde und wird noch heute ein schriftlicher Nachweis geführt. Das Ersatzsignal wird in der Regel nach 90 Sekunden zeitverzögert gelöscht. Auf abhängigen Stellwerken kann das Ersatzsignal ebenso wie die Hauptsignale nur unter Mitwirkung des Fahrdienstleiters in jedem Einzelfall bedient werden.

Überhaupt wurden neue Signale und andere technische Neuerungen gerne im Berliner Raum erprobt. In Berlin war das Reichsverkehrsministerium, das Reichsbahnzentralamt für Bau- und Betriebstechnik RZA bzw. RZB, als die für Neuentwicklungen bei Stellwerks- und Signalanlagen zuständige Stelle, sowie mehrere Signalbaufirmen, darunter mit Siemens & Halske (S&H) einer der größten einschlägigen Hersteller ansässig. Das S&H-Blockwerk bildete von 1928 an zusammen mit der Signalabteilung der AEG sowie den Vereinigten Eisenbahn-Signalbauanstalten Max Jüdel, Stahmer und Bruchsal die Vereinigten Eisenbahnsignalwerke VES, die nun der bedeutendste Anbieter auf dem deutschen Markt waren.

Selbstblock Potsdamer Vorortbahnhof—Lichterfelde Ost

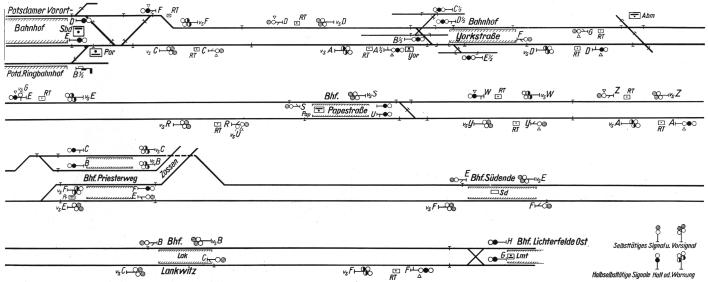

Um Erfahrungen mit selbsttätigen Blockanlagen zu sammeln, wurde 1926 in Vorbereitung der in Aussicht genommenen Ausrüstung der Berliner Stadtbahn der Streckenabschnitt Potsdamer Vorortbahnhof—Priesterweg mit selbsttätigen Blockanlagen von S&H und der Abschnitt Priesterweg—Lichterfelde Ost mit solchen der AEG versehen. Diese Strecke war bereits 1903 mit 550 V Gleichspannung und seitlicher Stromschiene elektrifiziert worden. Den Selbstblockanlagen gingen ab 1919 Versuche mit Gleisstromkreisen voraus, die auf dem ersten Teil der Strecke bis Yorckstraße stattfanden. Zusammen mit der Errichtung der Selbstblockanlage wurde 1926 lediglich ein Teil der vorhandenen Formsignale durch Lichtsignale ersetzt, die übrigen zur Vereinheitlichung dann 1927. Die vorhandene Blockteilung wurde im wesentlichen belassen, sie ermöglichte eine Zugfolge von drei Minuten. Einige Signalstandorte mußten jedoch zur Herstellung ausreichender Schutzstrecken im Zusammenhang mit der Einführung der mechanischen Fahrsperre verändert werden. Es gab nur zwei Standorte, an denen der Abstand der aufeinanderfolgenden Hauptsignale so gering war, daß Haupt- und Vorsignal an einem gemeinsamen Mast befestigt werden mußten. Ein entsprechendes Foto ist mir leider nicht bekannt. Die Hauptsignale zeigten die Begriffe 7, 8a und ggf. 8b sowie das noch nicht in die Signalordnung aufgenommene Ersatz- und ggf. das Vorrücksignal, die Vorsignale die Begriffe 9 und 10 der Signalordnung von 1907. Dies entspricht den Begriffen Hp 0, Hp 1 und Hp 2 sowie Ve 5 und Ve 6, bei den Vorsignalen Vo 1 und Vo 2 nach der Signalordnung von 1935. Die Hauptsignale hatten getrennte Laternen für Haupt- und Ersatzrot. Das Ersatzrot wurde beim Verlöschen des Hauptrotes selbsttätig eingeschaltet und leuchtete etwas dunkler, was durch das Zugpersonal erkannt und gemeldet werden sollte. Als Signallaternen wurden wegen der mit 200 m geforderter Sichtweite relativ geringen Anforderungen solche mit Fresnellinsen verwendet. Grundstellung der vollselbsttätigen Blocksignale war die Fahrtstellung.

Haupt- und Vorsignal in der Nähe des Stellwerks Abm

Die Hauptsignale bekamen einen mechanischen Streckenanschlag für die Zugbeeinflussung, um das Überfahren haltzeigender Signale zu unterbinden. Dieser wirkt bei haltzeigendem Hauptsignal auf einen rechts am Zug beweglich befestigten Hebel, der die Hauptluftleitung des Zuges entlüftet, wenn er nach hinten, also entgegen der Fahrtrichtung umgelegt wird. Der Druckabfall in der Hauptluftleitung führt zur sofortigen Zwangsbremsung des Zuges.

Wie auf dem Streckenband zu sehen ist, stehen die Signale am Ende der Bahnsteige an einigen Stellen auf dem Bahnsteig und damit links vom zugehörigen Gleis, obwohl in Deutschland wegen des Rechtsfahrbetriebes die Signale grundsätzlich rechts stehen. Diese Signale wurden links aufgestellt, wenn dem nicht andere Gründe entgegenstehen, um der Bahnsteigaufsicht, die den Abfahrauftrag erst bei Fahrtstellung des Signals erteilen durfte, das Beobachten des Signals zu ermöglichen, was auch heute noch bei der Berliner S-Bahn praktiziert wird.

Streckenbänder Potsdamer Vorortbahnhof—Lichterfelde Ost

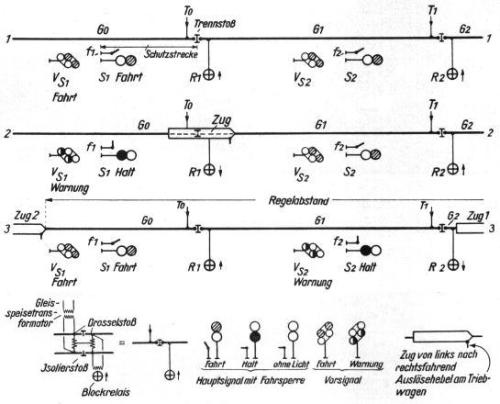

Die Gleise wurden ein- oder zweischienig isoliert und mit Gleisstromkreisen versehen. Dazu werden die Schienen durch Isolierstöße unterbrochen, am Ende eines Blockabschnittes wird eine geringe Wechselspannung an die Schienen gelegt (im Bild bei Tx), die am Anfang des Blockabschnittes ein Relais (im Bild Rx) zum Anzug bringt, solange der Abschnitt nicht durch Fahrzeugachsen kurzgeschlossen wird. Das Gleisrelais steuert die Stellung des Signals am Anfang der Blockstrecke, so daß ein in den Abschnitt eingefahrener Zug durch Haltsignal gedeckt ist. Wird der Abschnitt vom Zug geräumt, kann das Gleisrelais wieder anziehen und das Signal gelangt in die Fahrtstellung. Der Abstand der Signale untereinander wird dabei so bemessen, daß ein Blocksignal so rechtzeitig wieder in die Fahrtstellung kommen kann, daß der folgende Zug noch die Verwandlung des zugehörigen Vorsignals von der Warn- in die Freistellung wahrnehmen kann. Die Gleisstromkreise auf dem Abschnitt der AEG waren einschienig isoliert, auf dem S&H-Abschnitt zweischienig.

Funktionsprinzip der Blockanlagen

Falls ein Zug unbeabsichtigt ein haltzeigendes Signal überfährt, könnte er den vorausgefahrenen Zug gefährden, wenn dieser unmittelbar hinter dem Isolierstoß stehengeblieben sein sollte. Deshalb wird der Isolierstoß um die Schutzstrecke hinter das Signal gelegt, das war hier mit 200 Metern der volle Bremsweg für die Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, oder das Signal entsprechend entgegen der Fahrtrichtung versetzt. Dann wird der Gleisstromkreis erst geräumt und damit das rückgelegene Signal erst freigegeben nachdem die Schutzstrecke freigefahren ist.

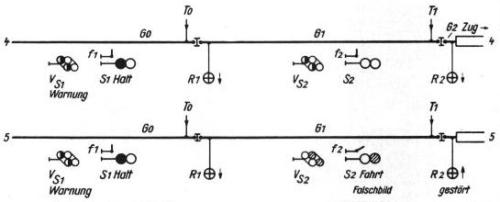

Funktionsprinzip der Blockanlagen bei Störungen

Sollte ein Signal in der Fahrtstellung verbleiben oder vollständig verlöschen, in beiden Fällen bliebe ein Zug ungedeckt, so verbleibt das rückgelegene Signal in der Haltstellung. Da ein selbständiges Vorbeifahren am haltzeigenden Signal auf Sicht, wie es später mit den Sv-Signalen eingeführt wurde, hier noch nicht vorgesehen war, mußte dem Zug Ersatzsignal gegeben werden. Um den zuständigen Fahrdienstleiter aufmerksam zu machen, sollte durch das Zugpersonal eine einige Meter vor dem Signal aufgestellte Taste gedrückt werden, die im Stellwerk eine Hupe ertönen ließ. Der Fahrdienstleiter hatte dann das Meldebild auf der im Stellwerk angeordneten Gleistafel, auf der der Frei- bzw. Besetztzustand – Ausleuchtung hell bzw. dunkel – der einzelnen Isolierabschnitte dargestellt wurde auszuwerten und dann ggf. für den Zug das Ersatzsignal zu bedienen.

Die Schaltanlage wurde je Hauptsignal in einem Schaltschrank oder auf dem S&H-Abschnitt, wenn der erforderliche Platz vorhanden war, in gemauerten Schalthäuschen untergebracht. Ein S&H-Schrank bzw. Schalthaus beherbergte dabei die Schalteinrichtungen für eine komplette Blockstelle, also für zwei Blocksignale. Vermutlich waren auch für die nichtselbsttätigen Signale, also solche, die Weichen zu decken hatten und deshalb von einem Stellwerk gestellt wurden, Schränke aufgestellt. Damit ließ sich ein Teil der Anlage außerhalb des Stellwerks unterbringen, was unter Umständen eine Erweiterung des Gebäudes ersparte. Das Bild des S&H-Schrankes entstand vermutlich auf Höhe des Postbahnhofs Luckenwalder Straße an der ehemaligen Blockstelle Hochbahn (Bk 38).

Die Selbstblockanlage blieb in dieser Form bis zum Jahr 1943 in Betrieb, dann wurde die Strecke zur Anpassung an die inzwischen im stärker belasteten Teil des S-Bahnnetzes eingeführten Sv-Signale ebenfalls auf Sv-Signale umgestellt. Änderungen muß es vorher jedoch bereits mit der Inbetriebnahme des südlichen Teils des Nordsüdtunnels 1939 gegeben haben, der durchgehend mit Sv-Signalen ausgerüstet worden war. Mit der Inbetriebnahme des Tunnels wurde die alte Vorortstrecke vom Potsdamer Ring- und Vorortbahnhof bis Yorckstraße und damit wohl auch die selbsttätigen Signalanlagen auf diesem Abschnitt aufgegeben.

© Steffen Buhr